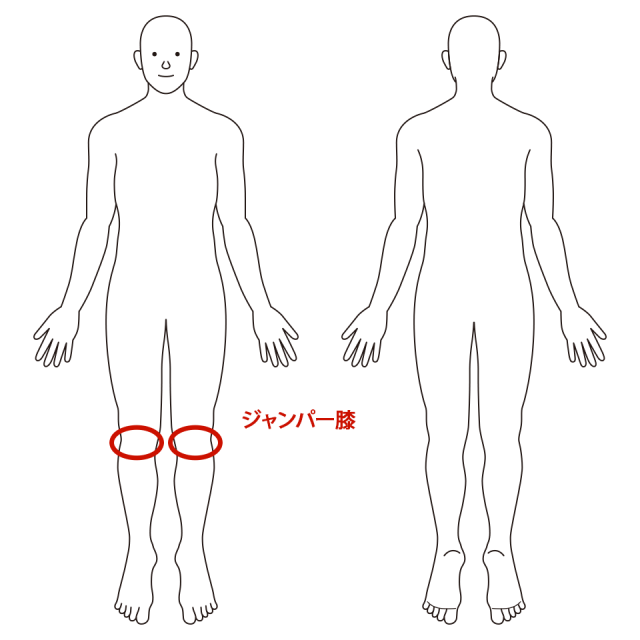

主訴

2022年8月、2ヶ月前から続く両膝のお皿下の痛みで来院されました。

- バレーボールの練習中、特にジャンプや着地の際に痛みが増強する

- 練習後や運動開始時にも痛みを感じる

- ジャンプやスパイク動作が多い

- 最近、練習量が増え、ジャンプの回数も増えている

目標は、練習への早期復帰、ジャンプ力の向上、そして痛みのない状態で日常生活を送ることでした。

初回施術

両膝蓋骨下端の圧痛、大腿四頭筋の緊張が強く、膝関節の屈曲時に痛みも誘発していましたので、

- 練習の一時的な休止と安静の提案

- 炎症を抑えるためのアイシングの指導

- 大腿四頭筋のストレッチの指導

- 大腿四頭筋の緊張を緩和する優しい手技療法

を行いました。

施術後は、痛みのわずかな軽減を感じたとのことでした。

2回目の施術(1日後)

安静により痛みは少し軽減しましたが、圧痛が残っているとのことでしたので、

- 大腿四頭筋の緊張を緩める穏やかな手技療法

- 膝蓋骨下端の圧痛点(犢鼻、膝眼など)、大腿四頭筋の走行に沿った鍼施術

- 全身のバランス調整、鎮痛、血行促進、炎症抑制が目的の鍼施術

- 自宅で行える簡単なストレッチの指導(大腿四頭筋、ハムストリングスのストレッチなど)

- 温熱療法の指導(入浴など)

を行いました。

合わせて、練習再開の目安、痛みのない範囲でのトレーニング方法などの説明も行っています。

3回目の施術(2日後)

練習中の痛みが少し軽減してきたとのことでしたので、

- 大腿四頭筋の緊張を緩める穏やかな手技療法

- 全身のバランス調整、鎮痛、血行促進、炎症抑制が目的の鍼施術

- 大腿四頭筋の軽い筋トレ指導(タオルギャザー、軽いスクワットなど)

を行いました。

合わせて、練習再開時の注意点、ウォーミングアップとクールダウンの重要性の説明も行っています。

1か月後

軽いジャンプ程度の練習であれば痛みを感じることがなくなったとのことでしたので、

- 徐々に練習強度を上げていく際の注意点の説明

- 大腿四頭筋が中心の筋トレ指導(レッグエクステンション、レッグプレスなど)

- ストレッチの指導

を行い、合わせてサポーターの使用も提案させていただきました。

2か月後

ほぼ通常の練習メニューをこなせるようになり、ジャンプ時の痛みも軽減してきたとのことでしたので、

- 練習後のケア(アイシング、ストレッチ)

- 体幹トレーニング

の指導を行い、合わせてジャンプフォームの改善指導も提案させていただきました。

3か月後

大会にも出場でき、ジャンパー膝による痛みはほとんど気にならなくなりました。

再発予防のためのストレッチ、筋力トレーニング、練習前後のケアは継続しつつ、定期的なセルフチェックとジャンプフォームを意識することを推奨させていただきました。

考察

本症例は、ジャンプ動作の繰り返しによる膝蓋腱への過度な負担が主な原因となり、ジャンパー膝(膝蓋腱炎)を発症したと考えられます。

初期には、練習量の調整と安静指導、アイシングに加え、早期から鍼灸施術と手技療法を併用することで、炎症の抑制、痛みの軽減、大腿四頭筋の緊張緩和に繋がりました。

鍼灸施術においては、局所の疼痛部位への直接的なアプローチに加え、大腿四頭筋の緊張を緩和し、全身のバランスを整える経穴を選択することで、より総合的な治療効果を目指しました。

リハビリとして、痛みの程度に合わせた段階的な運動療法(ストレッチ、筋力トレーニング)を指導することで、膝関節周囲の機能回復を促し、練習復帰をサポートしました。

練習前後のケア、ジャンプフォームの改善指導、体幹トレーニングの導入なども、施術作用を高めます。長期的な症状の安定に不可欠でした。

ポイント

ジャンパー膝は、ジャンプ動作を繰り返すスポーツ選手に多く見られ、オーバーユースが主な原因となります。

発症初期には、安静、冷却、負担軽減が大切です。

鍼灸は、鎮痛、消炎、血行促進、大腿四頭筋の緊張緩和に役立つ施術法であり、手技療法は、大腿四頭筋の柔軟性を高め、膝関節の負担を軽減する働きが期待できます。

また、段階的な運動療法は、膝関節周囲の機能回復と練習復帰に欠かせません。

練習前後のケア、適切なフォームの指導、体幹トレーニングは、施術作用を高め、長期的な症状の安定に繋がります。

症状が改善した後も、再発予防のためにセルフケア(ストレッチ、筋力トレーニング)を継続しましょう。

膝の痛みでお困りのスポーツ選手は、自己判断せずに、早期に専門機関(接骨院、鍼灸院など)を受診し、適切な診断と処置、運動指導を受けることが大切です。

お電話ありがとうございます、

こころ接骨鍼灸マッサージ院 沓谷本院でございます。